NikonS型をアップして間もないのですが仕事場の日常使用をL-Keに変更しました。S型と同世代ですが上位機種になります。鏡筒、レンズ、コンデンサー、ステージなどは共通なのでまるごとお引越ししました。変わった部品は照明くらいでしょうか。

NikonS型をアップして間もないのですが仕事場の日常使用をL-Keに変更しました。S型と同世代ですが上位機種になります。鏡筒、レンズ、コンデンサー、ステージなどは共通なのでまるごとお引越ししました。変わった部品は照明くらいでしょうか。

現時点ではまだ整備がすべて終わったわけではないのですが十分に実践導入できるまでになりました。S型との違いをご紹介しますが、逆にS型のメリットもお分かりいただきたいと思います。(2020.5.9~2023.9.4改)

【レボルバーが外れてレンズは5本ですが…】

S型ではレボルバーが外れませんがL型では外れます。私のように頻繁に対物レンズを着け外しする場合には有利ですがそうでなければレンズが汚れて外したい時に便利というくらいでしょうか。

S型ではレボルバーが外れませんがL型では外れます。私のように頻繁に対物レンズを着け外しする場合には有利ですがそうでなければレンズが汚れて外したい時に便利というくらいでしょうか。

装着できるレンズの本数は(例外機種もあり)G型で3本、S型が4本、L型は5本と多い方が良さそうに思われるかも知れませんが元々がショートバレルと呼ばれる小型のレンズを前提に設計されているのでより大きく同焦点距離も異なるCF系のレンズはプレパラートを外す時などかえってじゃまになってステージを思いっきり下げる必要がでてきます。一長一短ですね。

【視野絞りの芯出しに違い】

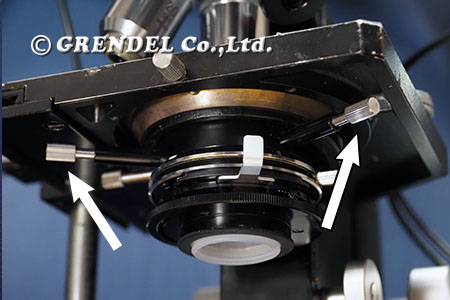

S型とL型の違いは視野絞りの芯出しにもありS型がフィールドレンズで行うのに対してL型はステージ下のコンデンサーで行います。

S型とL型の違いは視野絞りの芯出しにもありS型がフィールドレンズで行うのに対してL型はステージ下のコンデンサーで行います。

【-Keはケーラー照明】

L型は全てL-Keで「Ke」はケーラー照明ができるということでボディの背面にランプを取り付けます。ケーラー照明の詳細については日本顕微鏡工業会のページにお任せします。

L型は全てL-Keで「Ke」はケーラー照明ができるということでボディの背面にランプを取り付けます。ケーラー照明の詳細については日本顕微鏡工業会のページにお任せします。

S型はS-Keとそうでないうタイプがあるのですが、別の顕微鏡で単にステージ下にLEDを置いた場合の経験ではCFPlanAPo40xくらいまでならまずまず使えるかなと…。

【当初はLEDを置いただけで】

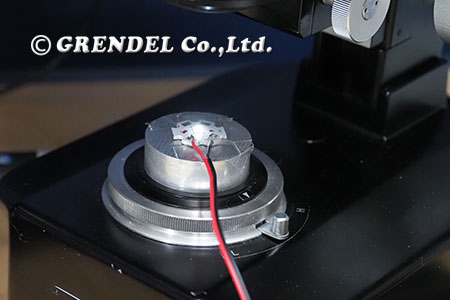

ということで当初はアルミ板にLEDを張り付けて集光レンズ部分に落とし込みました。G型、S型では50mmφ10mm厚のアルミ板を使っていましたがこちらは40mmφ。落とし込みが深いので20mm厚にしないと取り出せなくなる恐れありです。その後に光漏れ対策はしていますが写真はなしです。

ということで当初はアルミ板にLEDを張り付けて集光レンズ部分に落とし込みました。G型、S型では50mmφ10mm厚のアルミ板を使っていましたがこちらは40mmφ。落とし込みが深いので20mm厚にしないと取り出せなくなる恐れありです。その後に光漏れ対策はしていますが写真はなしです。

ケーラー照明の有無は得られる像にはさほど影響ないかなと思いましたが撮影で速いシャッターを切りたい時にはハッキリ差が出ます。同じLEDを使いましたがステージ下でただ拡散しているのと集光レンズで効率良く活用している違いです。

【ギヤは大問題】

L-Keを入手してからしばらくは使うことができませんでした。その理由はフォーカスを合わせられなかったからで粗微動装置のカバーを外すとデルリン樹脂のギヤが割れていました。全体的に作りがいいにもかかわらずこれで名機が使えなくなるのは残念です。

L-Keを入手してからしばらくは使うことができませんでした。その理由はフォーカスを合わせられなかったからで粗微動装置のカバーを外すとデルリン樹脂のギヤが割れていました。全体的に作りがいいにもかかわらずこれで名機が使えなくなるのは残念です。

ただ世の中にはこれを真鍮で作っている人がいて運よく入手して解決しました。他には3Dプリンターで作った人もいて「割れたらまた作る!」と言ってました。

ギヤが樹脂であることによるトラブルは他にもあるらしく粗微動ギヤは金属の方が安心です。ちなみにS型には粗微動が一軸ではなく二軸に分かれているタイプがありそちらは金属製です。

粗微動同軸の方が手を動かさなくて済むのはいいのですが当てにならない中古品を入手する時は粗微動分離のS型が無難でしょうか。